Calvados

Son histoire

Les pommiers à cidre apparaissent en Normandie entre le Xème et XIIème siècle suivant les voies commerciales entre le nord-ouest de l’Espagne et le Cotentin.

Ces variétés riches en tannins ont rapidement supplanté les pommiers sauvages dont les fruits étaient jusque-là utilisés pour l’élaboration d’une boisson appelée « pomatium » et permirent le développement de la production du cidre puis, plus tard sa distillation.

L’eau-de-vie de cidre est attestée au XVIe siècle dans le journal de Gilles de Gouberville, gentilhomme du Cotentin, qui mentionne, en date du 28 mars 1553, que la culture des pommiers à cidre est encouragée par l’arrivée de nouvelles variétés en provenance du Pays basque.

Le commerce d’eau-de-vie de cidre devient florissant au cours du XVIIIème siècle et la chute de l’Ancien Régime permet d’abolir les frontières fiscales entre les provinces et les Parisiens découvrent l’eau-de-vie de cidre originaire d’un département nouvellement créé : le Calvados. Le nom Calvados va alors être progressivement associé à l’eau-de-vie de cidre normande. Il connait son âge d’or lors de l’épidémie de phylloxéra qui dévasta les vignobles de France et d’Europe à la fin du XIXe siècle.

Au début du XXème siècle, la Normandie, comme les autres régions cidricoles, assure la production d’alcool acheté par l’État pour son industrie d’armement. Parallèlement à cette production, les distilleries poursuivent la production d’eaux-de-vie de cidre. Cette double activité et les fraudes qui en résultent entraînent la réaction des bouilleurs de cru qui réclament dans les années 30 la protection des fabrications traditionnelles de Calvados, terme de plus en plus usurpé pour qualifier des eaux-de-vie de cidre élaborées dans n’importe quelle région.

Le calvados obtient ainsi son appellation d’origine contrôlée (AOC) en 1942.

Actuellement, plus de 50 % de la production de calvados est exportée.

Son terroir

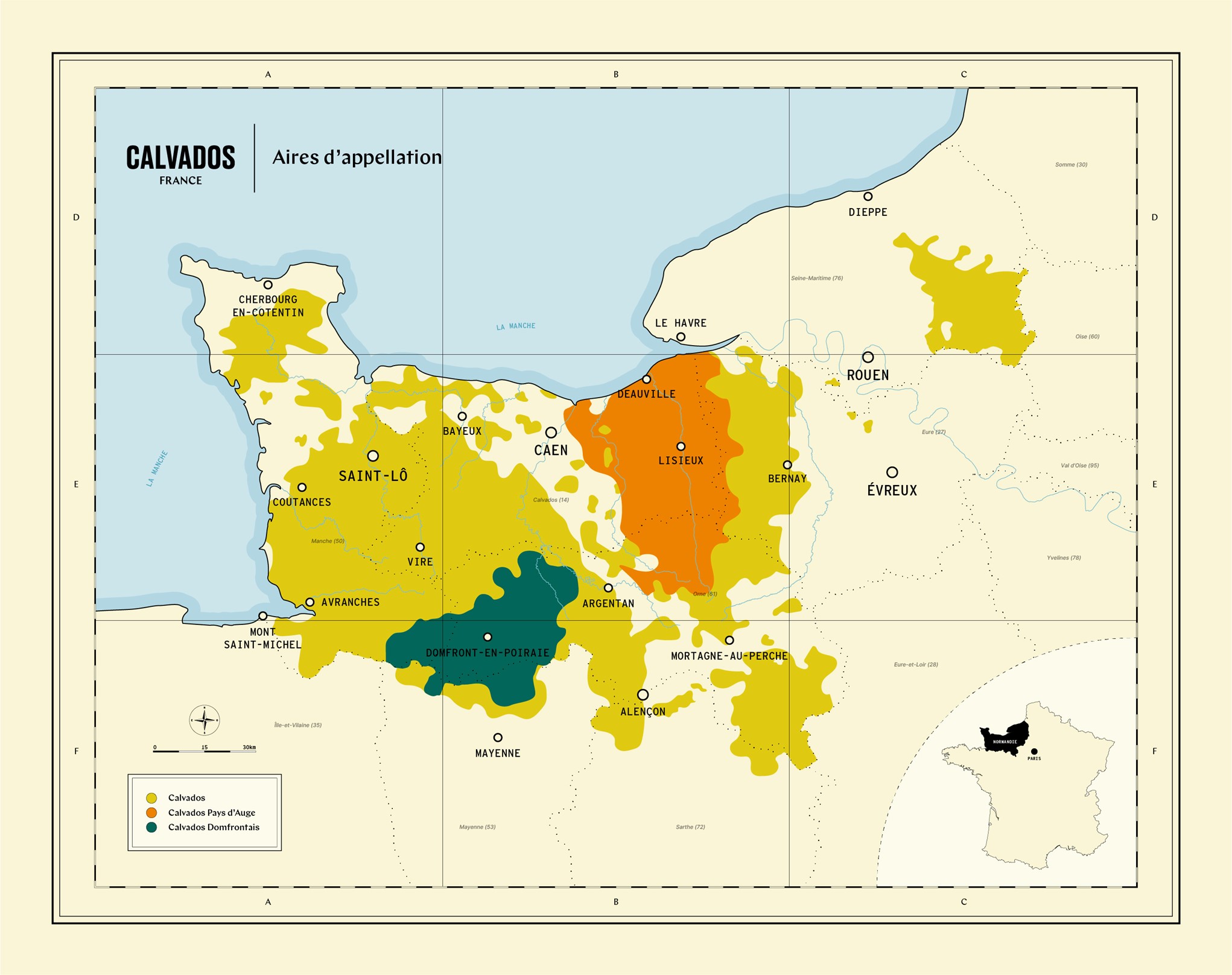

Depuis 1984, trois appellations co-existent selon des aires géographiques de production strictement délimitées par l’INAO :

- « Calvados » (74 % de la production totale de calvados) devant provenir de la distillation simple ou double d’un cidre de Normandie issu des zones suivantes : majeure-partie de la Basse-Normandie (Campagne de Saint-André exceptée) et pays de Bray ;

- « Calvados du pays d’Auge » (25 % de la production) devant provenir de la double distillation d’un cidre du pays d’Auge ;

- « Calvados domfrontais » (1 % de la production, AOC obtenue en 1997) devant provenir de cidre et d’au moins 30 % de poiré, issus des sols granitiques du Domfrontais, la distillation simple ou double s’effectuant en alambic à colonne et l’élevage en fûts de chêne pendant trois ans minimum.

Ses cépages

Le calvados peut être élaboré à partir de plus de 300 variétés de pommes et de plus de 150 variétés de poires.

Le fruit est récolté et pressé, le moût ainsi obtenu subissant une fermentation naturelle. Les variétés de pommes à cidre utilisées sont soit douces (comme la variété rouge duret), acidulées (comme la variété rambault), douces-amères ou amères (comme la mettais, la saint-martin, la frequin ou la binet rouge).

Les pommes amères, non comestibles, sont notamment utilisées pour limiter l’apport en sucre des pommes sucrées dans le moût.

C’est l’association subtile de ces variétés qui donne au cidre à distiller l’équilibre et le caractère que l’on retrouvera ensuite dans la Calvados.

Sa distillation et son vieillissement

Les cidres ou poirés sont distillés soit avec un alambic à repasse en cuivre d’une capacité maximale de 30 hl, soit en continue avec une colonne multi-étagée (19 plateaux au maximum) d’un débit maximum de 250 hl par 24h de marche.

Un délai minimum de vingt et un jours, pendant lequel a eu lieu la fermentation, est fixé entre l’extraction du jus et la distillation.

La chaudière des appareils de distillation est chauffée à feu nu ou par un circuit de vapeur indirecte.

Le distillat final présente un titre alcoométrique volumique inférieur à 72 %.

Les eaux-de-vie sont vieillies pendant une période minimale de 24 mois dans des fûts ou des foudres en chêne sessile ou pédonculé ou leur croisement, d’une contenance inférieure ou égale à 20 hl pour au moins 15% de la futaille ou du volume des eaux de vie de moins de 2 ans détenues dans le chai.